“Ver Sacrum”. Rivista-manifesto della Secessione Viennese

a cura di Marina Pescatori

Strumento divulgativo di rinascita estetica, Ver Sacrum stravolge il format editoriale delle riviste del XIX secolo.

Una mostra a Crema ne evidenzia originalità e valore culturale

Secessione Viennese. Il contesto politico-sociale

A fine Ottocento l’Impero Austro-Ungarico vive un periodo di prosperità e benessere.

In un contesto che non risente ancora di fermenti nazionalistici e contestazioni proletarie, nasce nell’aprile del 1897 l’Unione degli artisti figurativi d’Austria (Vereinigung Bildender Künstler Wiener Secession) nota come Secessione Viennese.

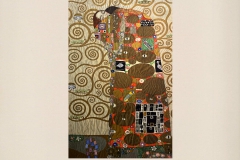

Attraverso la creazione del sodalizio il gruppo di artisti guidati dal pittore Gustav Klimt intende palesare il disagio e il dissenso verso l’arte ufficiale rappresentata in quel momento dall’Accademia delle Belle Arti di Vienna e dalla Kunstlerhaus, l’influente l’associazione di artisti che segue la tradizione storicista locale e influenza le scelte espositive selezionando i partecipanti alle mostre. I secessionisti considerano quelle scelte accademiche, conservatrici e incapaci di innovarsi secondo le emergenti istanze europee più inclini alla libertà di espressione; aspirano a un’arte libera da costrizioni e a luoghi nuovi in cui presentarla, tanto che su progetto dell’architetto Joseph Maria Olbrich viene creato a Vienna il Palazzo della Secessione.

Presto, all’originario nucleo di artisti viennesi e di area mitteleuropea si uniranno personalità di altri paesi che, pur provenendo da culture differenti, si avvicinano al Movimento convinti dalla visione innovativa che non nega il passato decorativo internazionale ma anzi lo fa suo reinterpretandolo attraverso una formula di avanguardia moderata.

(Collezione privata, Milano)

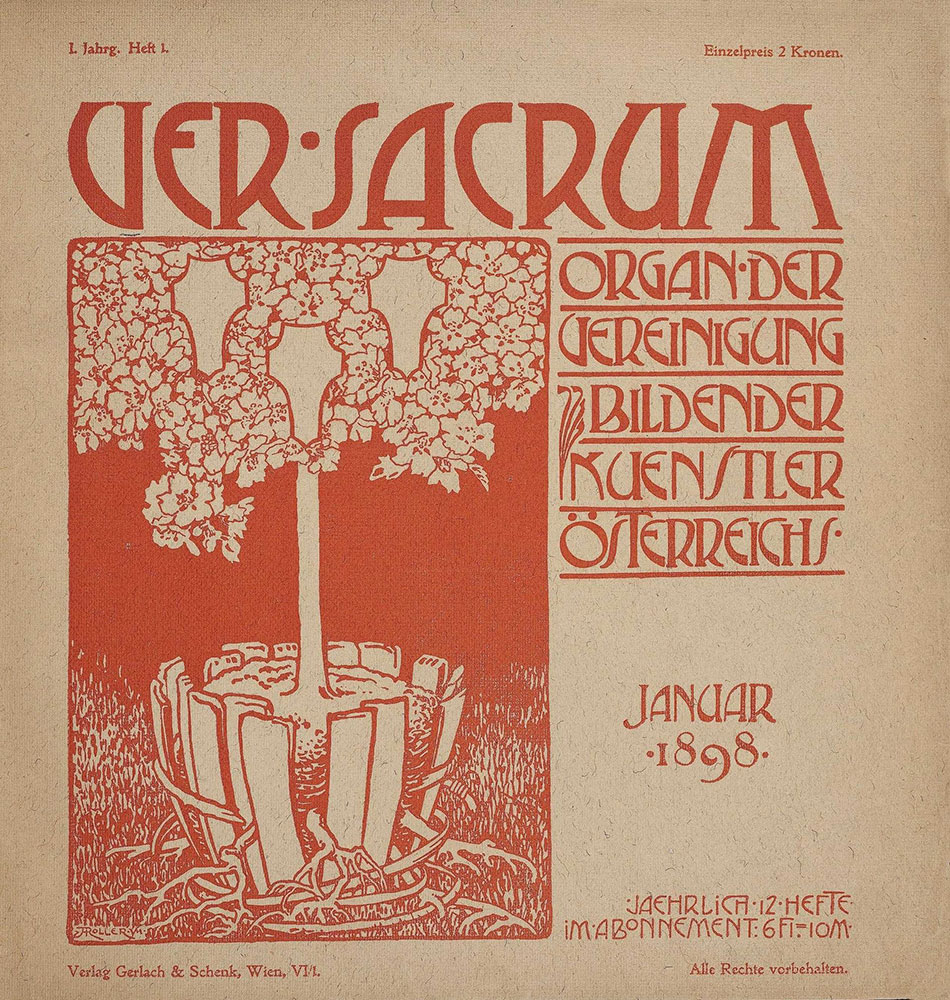

Ver Sacrum. La sua storia editoriale

Ver Sacrum è la rivista ufficiale della Secessione Viennase. Fondata dai pittori Gustav Klimt e Maximilian Kurzweil, viene pubblicata dall’editrice Gerlach & Schenk di Vienna. Il suo primo numero, quello del 1 gennaio 1898, presenta in copertina un disegno che è il suo manifesto: un albero le cui radici rompono il vaso e si irradiano libere di diffondere nuovi principi estetici e sono pronte ad assorbire istanze progressiste esterne.

Anche la scelta dell’intestazione latina è frutto del suo intendimento: propiziare la rinascita delle arti decorative così come nell’antica Roma il rito della Primavera Sacra, grazie al sacrificio dei primi frutti della stagione agli dei, propiziava la rinascita vegetativa e, ai 18 anni, la migrazione dei giovani nati in primavera verso nuove terre da colonizzare.

Editata prima come mensile e in seguito come bimestrale, Ver Sacrum chiude nel 1903. Solo pochi anni di vita per 120 fascicoli in tutto. Chiude perché economicamente dispendiosa a fronte di un mancato successo commerciale. Chiude perché, rimasta pubblicazione di nicchia per intellettuali amanti delle arti figurative d’avanguardia. Poco alla volta vede allontanarsi gli stessi suoi mecenati e i redattori che abbracceranno altri progetti, tra questi, Koloman Moser e Josef Hoffmann che, nello stesso anno della sua chiusura, aprono la Wiener Werkstatte, officina viennese destinata alla realizzazione di oggetti d’arredo artisticamente innovativi dal design semplice e funzionale.

(Collezione Biancardi, Milano)

La rivoluzione di Ver Sacrum

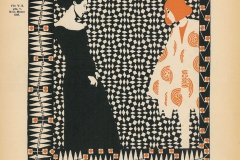

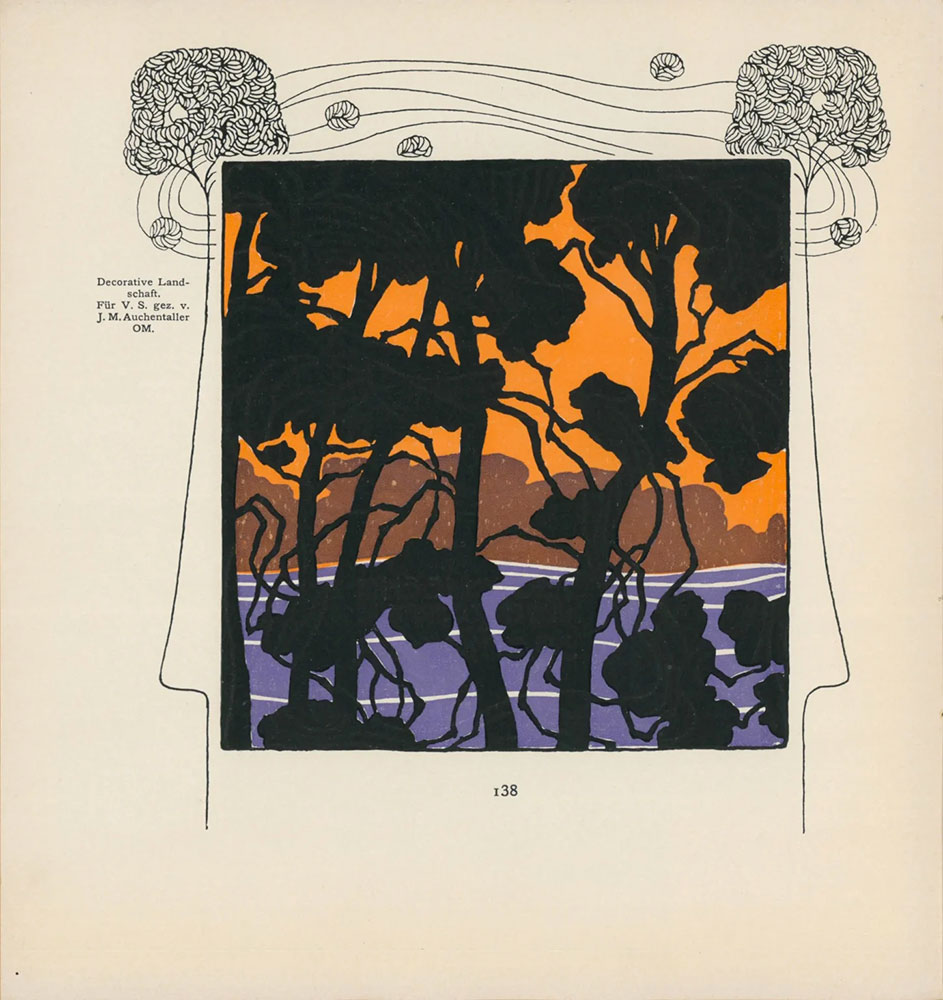

Le pagine di Ver Sacrum veicolano le idee secessioniste allo scopo di educare al gusto moderno. Il fine dichiarato è quello di sancire l’uguaglianza di diritti tra arti minori e maggiori, la commistione tra pittura, scultura e architettura che conduce a una visione di arte totale. E non solo. La rivista pubblica anche contributi di scrittori e musicisti che apprezzano la creatività con cui ai loro testi vengono accostate immagini autonome non strettamente legate ai contenuti ma piuttosto suggestionate da essi.

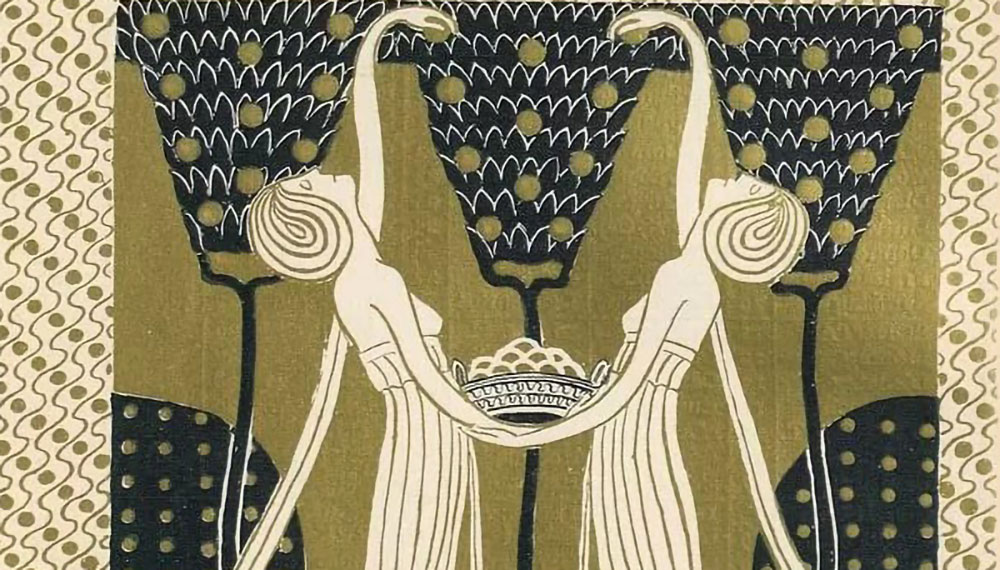

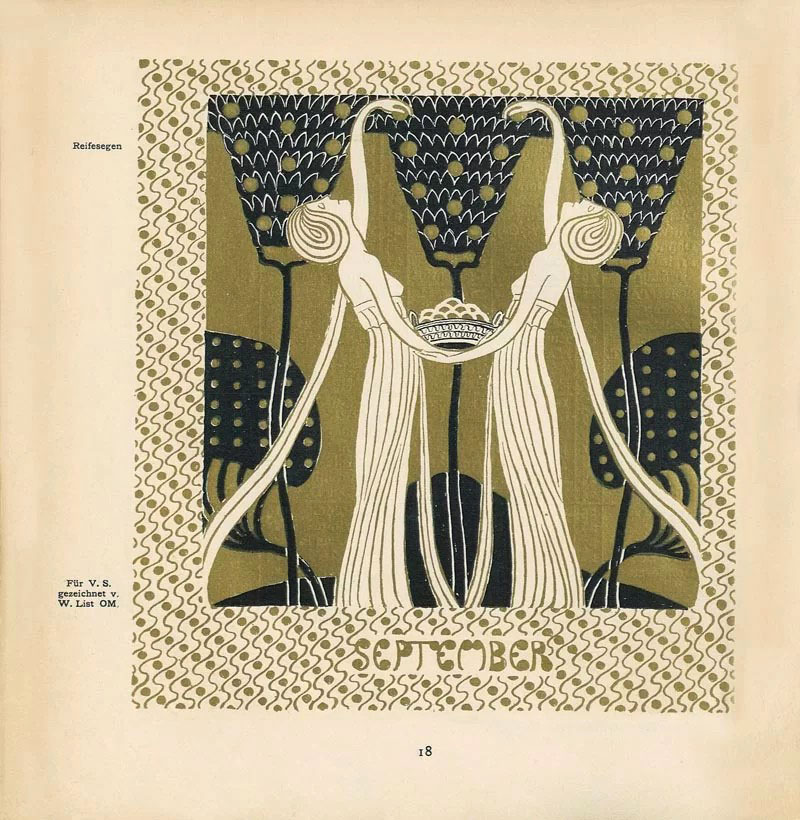

La ricerca grafica del progetto editoriale, che trova nel formato quadrato di 29×29 cm il suo alleato migliore, è la vera rivoluzione della rivista. Nella sua struttura compatta l’ornamento, curatissimo, esalta linearità, bidimensionalità, bicolorismo. Il campionario dei modelli spazia tra le correnti decorative contemporanee (Divisionismo, Simbolismo, Modernismo) e gli stili dei secoli precedenti traendo spunti visivi dall’arte egizia alla bizantina, dalla greca alla romana. Non di meno, il Movimento riconosce il valore della vicina cultura slava e guarda alla grafica giapponese di cui ammira raffinatezza e pulizia. L’essenzialità tipica delle lavorazioni artistiche orientali viene reinterpretata dai secessionisti con ricercato gusto estetico che mescola perfettamente le due culture lontane.

(Collezione Biancardi, Milano)

Si mira alla perfezione. Ogni piccolo particolare deve riflettere l’idea collettiva e la commistione tra le arti. Il comitato di redazione, formato da singoli autori coinvolti di volta in volta, studia la migliore composizione per il numero che sarà dedicato ad uno specifico tema o autore. Tutti insieme i redattori decidono su ogni parte della rivista: i colori, i caratteri tipografici, il testo, le illustrazioni.

La creazione di qualcosa di veramente nuovo non sfuggirà agli addetti ai lavori europei, tanto che su suo modello nasceranno diverse riviste; in Italia ricordiamo La Lettura (1901), Novissima (1901), L’Eroica (1911).

La mostra temporanea a Crema

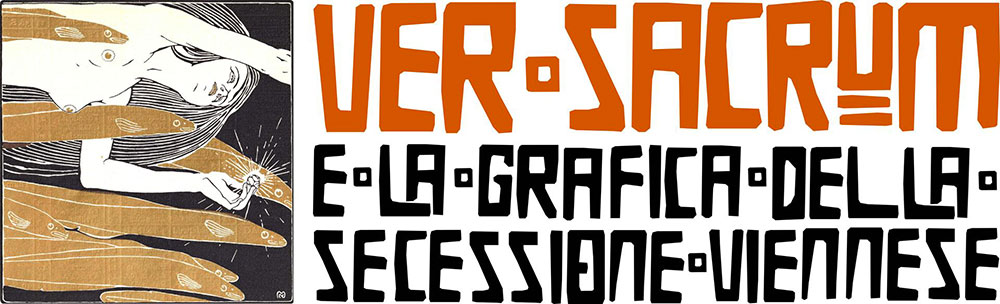

VER SACRUM e la grafica della Secessione viennese

Ancora una volta, è un collezionista a fornire la maggior parte delle opere presenti a una mostra, a conferma di quanto sia importante il lavoro svolto dai privati nella ricerca e conservazione di materiali che, diversamente, potrebbero andare dispersi.

In questo caso, le grafiche originali della rivista Ver Sacrum, le pagine e le copertine più significative visibili dal 18 ottobre all’11 gennaio 2026 al Museo Civico di Crema, provengono dalla raccolta del professor Giovanni Biancardi dell’Università di Milano, curatore della mostra insieme a Edoardo Fontana e Silvia Scaravaggi.

Contribuiscono al valore storico-culturale dell’esposizione: libri illustrati, cataloghi delle mostre del movimento della Secessione, cartelle e fogli sciolti di artisti ad esso legati. Molte le opere rilevanti, tra cui i lavori di uno dei due fondatori della rivista, Gustav Klimt, e quelli di molti altri artisti di fama tra i quali: Koloman Moser, Joseph Maria Olbrich, Charles Rennie Mackintosh, Alfred Roller, Alphonse Mucha, Josef Hoffmann, Egon Schiele e, non ultimo, l’italiano Giovanni Segantini, maestro del Divisionimo. Insieme alle loro opere si possono ammirare i dipinti di alcuni maestri che ne ispirarono e influenzarono il lavoro: Arnold Böcklin, Max Klinger, Pierre-Cécile Puvis de Chavannes, Katsushika Hokusai, James McNeill Whistler, Edward Burne-Jones.

I chiari richiami decorativi della rivista alla grafica giapponese si evidenziano in mostra con la presenza di lacche, suppellettili, volumi e incisioni sciolte provenienti da collezioni private e, soprattutto, dall’importante patrimonio posseduto dal Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio.

La mostra, promossa e prodotta dal Museo Civico di Crema e del Cremasco, ha potuto contare anche sulla collaborazione di prestatori tra i quali ci piace ricordare: l’Associazione Internazionale di Bibliofilia l’Aldus Club di Milano, l’Associazione Librai Antiquari d’Italia A.L.A.I. e l’Associazione Culturale Mnemosyne di Dello che promuove il patrimonio culturale giapponese in Italia.

Ver Sacrum e la grafica della Secessione viennese

dal 18 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026

Museo Civico di Crema e del Cremasco

Piazzetta Winifred Terni de’ Gregorj 5 – Crema (CR)

Orario: martedì 14.30-17.30; da mercoledì a venerdì 10-12 e 14.30-17.30; sabato, domenica e festivi 10-12 e 15.30-18.30; lunedì chiuso

Ingresso: gratuito senza prenotazione

Info. museo@comune.crema.cr.it – www.culturacrema.it